エッセー自由美術

奇想への系譜

小川リヱ

作家の立場からみたマニエリスム

絵は視覚に訴えるモノ、一瞥、瞬時で観る側の懊悩に突き刺さるようなパトス(情念)が在るといい。

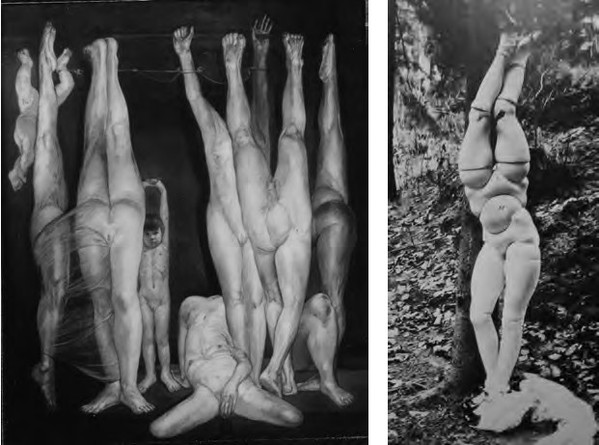

1992年、私はベルメールの写真「ドール」に触発され、ザウデク写真の生身の体を融合させて 「裸足林立」(F 130)を自由美術に持って行った。でも、これではないもの「せいうち」(F120)で靉光賞を頂戴した。刺戟的作風の生じる過程において「視覚における快楽」は必ずしも「美」とは言いきれない。

「美」との反語、グロテスクは一般的に「醜悪」と解釈されているが、グロッタという人工の洞窟に仮想動物などが壁一面に埋め尽くされている文様をさす。源泉をたどればルネサンスに遡り、ポンペイをはじめローマ遺跡の発掘によるヘレニズム文化を手本にした様式に端を発する。どこが顔だかわからない石膏で有名なラオコーンもその一つであり、身体を捩じる有機的曲線を想起すればミケランジェロのダイナミックなポーズと類似していることがわかる。

この巨匠を神のごとく中核にすえた手法はラファエロの死後16世紀、ヨーロッパを席巻しマニエリスム様式として敷衍していく。

当時グロテスクも手法のひとつとして宮廷建築の装飾の必須アイテムであった。時代の推移と価値観の変化、美術史で重要視される整合性のみが 「美」でならなければならないカノン(規範)について疑問をもった私は、97年、地元の梨大の修士を受験しマニエリスム研究を始めた。自己制作の位置づけと作品肯定を、論文によって客観的検証するためである。

人間の深層心理には「デジャブ的なある種の恐怖」を欲する感覚がある。一度見たら忘れられない印象、その類例として、ミケランジェロの最後の審判に多大な影響を与えたシニョレッリ(オリビエ―ト聖堂壁画連作)を引用する壁には姿態を通して個人的感情が公的建造物に描き残されている。数百年を経ても常に恐怖と驚異的な表象が顕在している。同様のポーズをとる現代のフォトグラファーのビバンチェの写真と比較すると、メソードとしての美術解剖学もルネサンス期より重んじられ意識されている。さらに理想とされたオリンピア的体躯の身体表現には、エロス(性差)を感じさせない健康的な印象さえ与える。

「裸足林立」(F 130) ベルメール「人形」

シニョレッリ(フレスコ部分) トム・ビバンチェ(メールヌード)

誰しも、すれ違いざまに思わず振り返ってしまうような好奇心がある。レオナルドの描くグロテスクな顔は、整合性を求める公的な美から、かけ離れた異端で私的な部類である。奇想の生まれる背景を坂本満教授の文を引用すれば「・・反理想的で非類型的な概念系列に立つ、普遍的な理想の円満具足に対して現実はつねに偶然による欠落や過剰があり、それだけに一層個別的であるとなれば、逆に現実のなまな存在感を強調するにはその欠落を明らかにする・・」(別冊みづえ57号季刊冬1969ベラスケス 80頁美術出版社)とある。人間の本来持っている動物的本能は、子供の持つ好奇心と恐怖に対する感情に近い、怖いもの見たさのようなモノ、だが倫理の被膜に包まれて抑制された「美」のもとで、封印しようとする。

ミューラー ギージ レオナルド・ダ・ヴィンチ

私はこの深層にある感情を表現するため、インスパイアされる素材を蒐め、イメージソースを温めている。その一つマニエリスムにみられるエキセントリックな身体表現の系譜について、ラファエロ工房の版画家ライモンディを例にとると、師の作風フィグーラ・セルペンティナータ(捩れた身体表現)をエングレーヴイングでおこし巨匠作品を複製としてあまねく伝播させている。蛇状身体とも呼ばれる人物像はマニエラ「型」とされ理想の形状として、追従の画家群に公式の模写を義務づけたといえよう、しかしながらアルプス以北に渡ると原作から変貌しているのがわかる。ミューラーの前縮短縮法にはマンテーニャの仰視法(ソット・イン・スー)の影響もあり、ギージでも空間に当時流行したグロッタ風の過密な装飾も加わるが、双方とも過剰な筋肉表現が加筆されている。類型による造形要素に風土性をミックスし熟成させたスタイルともいえる。複製品の大量生産、大量消費にこそベンヤミンは「アウラの喪失」を提唱したが、16世紀版画にはオリジナルとは異質の「アウラ」が存在していると考えられる。模写によるプロセスが伝達媒体や拙い技術、あるいは手馴れた次世代などによって、オリジナルが歪められ逆に斬新な「奇想」をもたらせているからである。「奇想」にたどり着く以前、自作で正確な人体表現をめざし長らくピアツェッタにも魅了されていた。ベネツィア派バロックに属し初期ティエポロにも影響を与えている。明暗のコントラストを生かした茶系の絵肌からはカラヴァッジオやベラスケスのキアロスクーロの流れが汲みとれ、限られた明部に白色系マチエールを重ねて筋肉をもりあげる手法は、他の部分を省略することによって逆に緊張感が生じる。しかし画面全体での諧調はむしろリズム感を伴うため息苦しい重さにおちいってない。私はこの作風からヒントを得て、マッス部分にエッチング(銅版画腐食)で偶然できるソラリゼーションを意識し、残されるライン部分を推定して人体の微妙な有機的曲線を構成している。

ベルナルディーノ・ルイーニ ブルース・ウェバー ピアッツェッタ

その試作として、レオナルドの影響を受けたルイーニの「水浴する娘たち」とブルース・ウエバーのフォトを参照してマニエリスムのキーワードの一つ「奇想の概念」の具現を自作に反映させてみた。

水を鏡面として扱えるので視覚は様々に歪曲した身体を見出すことができる。しかもルイーニでは女性の臀部と踵骨部分のみ「泳ぐ」という行為で証明され分割が可能となる。波紋の具合によっては身体の部位を引き伸ばしたりバラバラにして組み合わせられる。画面上では10頭身以上のフォルムも理にかなう。素描では陰影と錯視を利用し身体を正確に見せるための演出を画家がほどこすのであって、その方法としてウエバーの奇抜なアングルを見ながら身体のパースペクティブを確認し、コントラストで強調された目立つ部分は触覚的感覚で筋の走行を考慮する。その際ボディをなまめかしい現実(ネイキッド)として捉えるのか、果たして理想化先行で、肝要な部分を看過してしまうのか、その辺りで画家の意図する方向も決定し、ここから技法の域ではなくなる。多様な技術習得に酔った快楽に耽ると、単なる自己模倣、マニエリスムの暗部、つまらない陳腐な繰り返しマンネリに堕ち「アウラの喪失」を招く危険に遭遇する。それゆえピアツェッタの基調色を青系にしたり現代のピンクの配色に転換させ挑戦を図る。経年制作を重ねた結果、身体表現を通して俯瞰した美術とは現象であり、アニメ濫觴の現代日本でもルネサンスにおいてでも、共通因子である普遍的要素(美術解剖学など)が内在する作品には、東西の民族も時間さえも超越できると確信している。

結果的にみれば美術史は経済史でもあり、時の為政者や貴顕階級の嗜好とそれをつなぐ文化人とおぼしき解説者でかたちづくられてきた。マニエリスム隆盛時期に登場した最初の評論界ピエトロ・アレティーノもその一人。あらかじめ予想通りの枠にはめこみ、以外の答えと作風は拒絶する。それは築き上げた価値観念が脅かされ商品として成立しないからであろう。

その一方、マニエリスムのキーワードの「奇想」の概念には、後世シュールレアリスムの予見を有し、「美」という枠の形成において派生できる美の振幅を孕んでいる。狭量な枠から普遍的パトスを導き出すと人類の「真価」でもある根源的祭礼にまで達すると再考できる。画家として、あらためて索捜できるモノを掬いだし「神聖さ」「聖なるもの」を描画へ注入する必要性を感じている。